校歌・沿革HISTORY

校 歌 <1935年2月制定>

沿 革 (詳細版はこちら)

<明治>

5年8月

学制頒布により鯖江、上鯖江、西鯖江、長泉寺、五郎丸、定次の組合立小学校を設置することとし、校名は鯖江藩、江戸藩校名をとって惜陰小学校とする。

5年11月

中小路進徳舎に惜陰小学校を創開する。

10年10月

校舎を新築する。

11年10月

明治天皇北陸御巡幸の際、御小休みされる。駐蹕之遺蹟を建立する。

32年9月

惜陰同窓会を設立し、第1回総会を開く。

33年4月

校地を現在地に定め、新築工事に着手する。

33年5月

校舎新築を記念して、松を植え、濟美の碑を建立する。

38年7月

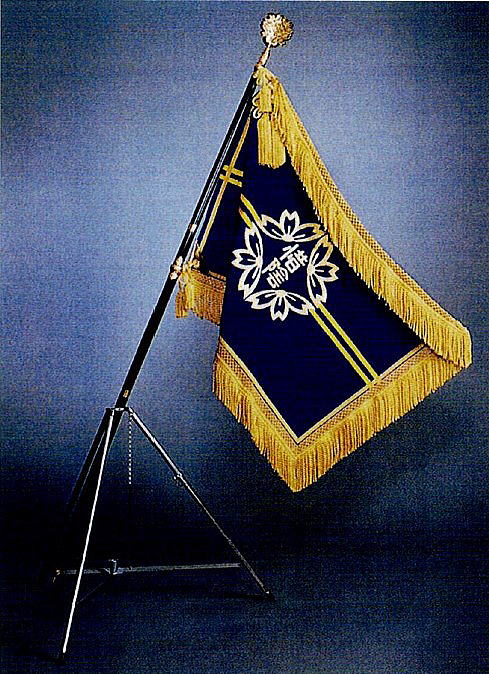

校旗を制定する。

42年4月

鯖江裁縫学校を本校内に併設する。

<大正>

7年11月

校舎、屋内運動場、附属建物の改築総工事が完成する。

14年3月

鯖江町、舟津村、新横江村学校組合を廃し、鯖江町・舟津村学校組合を設立し、校名を惜陰尋常高等小学校とする。

<昭和>

3年7月

鯖江女子師範学校代用附属小学校となる。

10年2月

校歌を制定する。 (作詞 出雲路善尊 作曲 下総皖一)

体育大会応援歌を制定する。

18年4月

身体虚弱児のための養護学級を開設する。

21年10月

真実の教育を求めて、第1回教育研究会を開催する。

27年5月

鉄筋3階建て新築校舎1棟完成する。普通教室15、特別教室2。(第1期工事北校舎)、文部省モデルスクール候補校に指定される。

28年4月

知的障害児童のために初めて特殊学級が開設される。

29年3月

鉄筋3階建て新築校舎第2・3期工事が完成する。(南校舎)

30年10月

鉄筋講堂兼体育館が完成する。

31年11月

日本一健康優良校として表彰され、天皇・皇后両陛下に拝謁しお言葉を賜る。

36年11月

10年間に及ぶ全館建築を完了し、落成式を挙行する。

40年8月

学童プール、幼児プールが完成する。(本体10m×25m)

44年9月

校庭拡張整地完了する。

46年11月

鉄筋3階建て西校舎改築が完了する。普通教室15。

47年11月

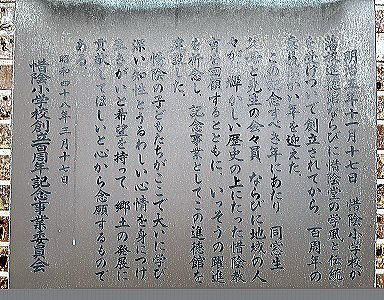

福井新聞社教育部門文化賞を受ける。創立100周年記念式典を挙行する。

48年3月

教育研究室進徳館が落成する。

55年3月

福井県教育委員会より教育研究奨励賞を受ける。

56年4月

文部省・福井県教育委員会から、道徳教育協同推進校(3カ年)に指定される。

60年6月

惜陰小学校分割期成同盟会が設立される。

63年4月

惜陰小学校が「惜陰」「進徳」小学校に分割される。

<平成>

元年4月

惜陰小学校改築工事が始まる。

2年3月

講堂兼体育館が完成する。

3年3月

全校舎が完成する。

4年6月

屋外環境整備工事が完了する。全面改築落成式を挙行する。

8年4月

校庭改修工事が完成する。

10年4月

日本学校保健会より、歯・口の健康づくり研究推進校に指定される。(3カ年)

11年4月

文部省より、歯・口の健康づくり研究推進校に指定される。(2カ年)

11年9月

コンピュータ室が設置される。(コンピュータ20台)

12年10月

文部省指定、歯・口の健康づくり研究発表会を開催する。

13年10月

校庭にバックネットを新設する。

14年4月

国立教育政策研究所より教育課程研究指定校となる。

14年11月

創立130周年記念式典を挙行する。

15年12月

校庭南東入口にカーテンゲートを設置する。

17年9月

校庭の砂場・低鉄棒を移設新築する。

18年6月

緊急連絡メール運用を開始する。

20年8月

全職員用にパソコンが配置される。

22年8月

グラウンド改修工事が行われる。

23年4月

コア・ティーチャー養成事業指定を受ける。(2カ年)

24年11月

創立140周年記念モニュメント 「地球と握手」制作

25年4月

子どもの読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰

26年10月

校舎外壁工事が行われる。普通教室にエアコンが設置される。

29年2月

豪雪のため5日間休校となる。

30年10月

惜陰小学校見守り隊が県知事表彰を受ける。

31年3月

せきいんこども園が開園される。

<令和>

元年8月

校門横フェンス設置

2年3月〜8月

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため約3か月間の臨時休業となる。入学式は5月末、1学期の授業開始は6月からとなる。学校内外の様々な行事が中止となり、この年の夏季休業も2週間に短縮となる異例の年であった。

3年1月

GIGAスクール構想により、児童・教員に1人1台のタブレットPC端末が整備される。

3年10月

惜陰小学校見守り隊が、文部科学大臣表彰を受ける。

4年11月

創立150周年記念式典を挙行する。

前後に「ホームカミングDay in 惜陰」「150周年記念コンサート」などの関連行事を開催する。

校名「惜陰」の意味・由来

<意味>

「時の過ぎゆくことを惜しみ 努力する」こと。

校歌2番にある「惜陰のおしえ」に通ずる。

<由来原文>

大禹聖者乃惜寸陰

至於衆人當惜分陰

(「晋書」陶侃伝より)

<読み>

大禹は聖者なるもすなわち寸陰を惜しめり

衆人に至りてはまさに分陰を惜しむべし

<解説>

「大禹(たいう)」は、むかし中国を治めたといわれる聖王。

「大禹は立派な人であるにもかかわらず、寸陰(すんいん、短い時間)を惜しんで仕事に精励した。まして凡人たる者は、分陰(ふんいん、さらに短い時間)を惜しんでつとめなければならない」という意味で、西暦648年中国の唐の時代に正史130巻が編集された「晋書」に東晋時代の名将陶侃(とうかん)が語った戒めのことばとして記されている。

information

鯖江市惜陰小学校

〒916-0053

福井県鯖江市日の出町6-37

TEL.0778-51-2866

FAX.0778-53-0483